(Reseña publicada en la versión digital del periódico La Marea el 17 de enero de 2014).

A principios del año 1909, Elinore Pruitt tomó una decisión: abandonar su trabajo como limpiadora y lavandera en la ciudad de Denver para acudir como colona al Oeste de los Estados Unidos. El país vivía entonces un periodo de entreguerras en el que ya se auguraba el inicio de su despegue como gran potencia mundial, un camino para el que necesitaba acabar de colonizar su vasto territorio nacional, en gran medida despoblado. Por eso, el gobierno había dado cauce a una regulación que establecía que, por un precio de 15,5 dólares, se otorgara a quien así lo solicitase una amplia parcela de tierra con la única condición de que la cultivara y viviera en ella por un mínimo de cinco años. Una ley que permitía, por otra parte, que la solicitud fuese cursada por mujeres solteras, viudas o divorciadas.

Elinore, cuyo marido había muerto un par de años antes, fue una de las miles de personas que acudió a la llamada. Con sus poco más de treinta años cargados de penalidades a la espalda, su hija casi bebé en una mano y sus escasas posesiones en la otra, emprendió un viaje de veinticuatro horas de tren y dos días de diligencia. Llegó a una granja en las montañas de Wyoming donde la esperaban un caballo ensillado, una pequeña escopeta y una vida por hacer. Unos años más tarde escribiría: “Cuando leí lo mal que lo pasan los pobres de Denver me entraron ganas de animarles a todos a que salgan de allí y registren la propiedad de alguna tierra (…) En realidad es menos fatigoso cultivar mucho para satisfacer a una gran familia que trabajar lavando, con la satisfacción añadida de saber que no vas a perder el empleo si te preocupas por mantenerlo”.

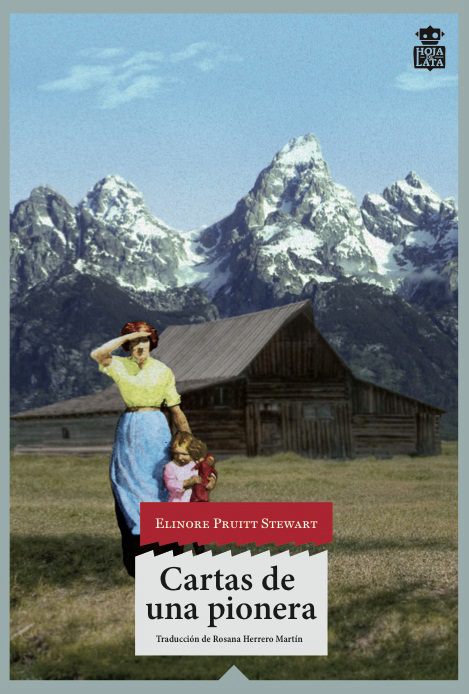

Su historia quedó registrada en una serie de cartas que la joven pionera envió, entre 1909 y 1913, a su antigua patrona, la señora Coney. Cautivada por su escritura y sus historias, esta las ofreció para su publicación a la revista Atlantic Monthly, y su éxito permitió que fueran editadas como libro en 1914. La historia se volvió célebre en Estados Unidos, donde sirvió incluso de inspiración para una película (Heartland, 1979). Ahora, las cartas de Elinore se pueden leer por primera vez en castellano. Su compilación y traducción ha sido el segundo trabajo de Hoja de Lata, una editorial asturiana nacida hace unos meses con el objetivo de proponer “lecturas sugerentes para tiempos inciertos”.

Un lema que sin duda encaja bien con lo que reside en el fondo de este epistolario que se lee como si fuera una novela. Elinore Pruitt era una urbanita que llegó a las inhóspitas montañas del Oeste con el único bagaje de las dos acepciones de la palabra decisión: la decisión de vivir de otro modo y la decisión como característica de una personalidad a la que nada se le ponía por delante. Ahora que la llamada “literatura de frontera” es un concepto establecido y casi canónico, las andanzas de esta joven pionera en las Grandes Llanuras —la franja vertical que atraviesa los Estados Unidos desde Canadá hasta México— constituyen un ejemplo paradigmático de la escritura que se mueve en el límite. Porque, en ellas, Elinore Pruitt cuenta su encuentro con lo diferente, con otras formas de vivir: su relación con los rudos pastores poco acostumbrados a las visitas, con los mormones y sus familias de varias esposas, con los negros que en aquella parte del país eran aún una presencia escasa y casi incomprensible. Pero, sobre todo, cuenta su encuentro con un mundo que la lleva a las fronteras de sí misma, de sus capacidades, de sus vidas posibles. Elinore tiene que aprenderlo todo: a cultivar y a cazar, a renunciar y a acoger, a apreciar la naturaleza y a temerla. Aprende a adaptar sus viejas costumbres a las nuevas condiciones: “De dos cañas de pescar rotas hice el armazón para dos biombos (…) El mío está forrado de tela color crema sobre la que penden ramilletes salvajes”. Y aprende, en especial, a sobrevivir por sí misma: “Tenía dieciséis cartuchos y calculé que podría cazar suficiente comida para el doble de días, teniendo mucho cuidado a qué disparaba”.

Pero su apuesta por la autonomía no es un canto al individualismo. Como señala en el prólogo una de las editoras, “lo que narra Elinore es la victoria de la cooperación”. Coopera la vecina capaz de cortar de un tajo y por sorpresa un dedo a un hombre para salvarlo de la gangrena; cooperan los grupos de mujeres que pasan una semana caminando entre tormentas de nieve para recolectar fruta; coopera la expedición que se ve obligada a atender a una parturienta en una cabaña aislada en el medio del bosque. Eso es lo que admira y celebra Elinore: la hospitalidad, la amistad cómplice, el amor que es compañerismo. Y, en ese mismo sentido, la escritura como modo de compartir.

Elinore había cursado apenas los estudios elementales y, sin embargo, sus cartas son literatura en el sentido más hondo de la palabra. Y es que es evidente que si una se sienta a escribir tras una expedición a la caza de ciervos o justo antes de envasar treinta botes de jalea para asegurar los desayunos del invierno, no dirá cualquier cosa. No se escriben cartas así por frivolidad o para mentir. Se escriben por la innegociable verdad e importancia de algo que merece ser contado. Su escritura natural y suave (una voz a caballo siempre entre la inocencia y la ironía que la traducción de Rosana Herrero Martín logra transmitir con delicada precisión), nos recuerda el porqué más prístino de la literatura: “Siempre sucede algo interesante y así tengo dos placeres cada vez, mi propio disfrute y contárselo a usted”.

Su correspondencia no termina con las veintisiete cartas que se publican en este volumen. Una segunda recopilación aparecerá este 2014 en Hoja de Lata, previsiblemente con el mismo gusto exquisito para el diseño y la edición que hace de la lectura de sus libros un placer tan apacible como el que sentía la pionera al beber una taza de café mientras contemplaba al raso un amanecer. Pero tampoco con ese segundo volumen terminará la historia de Elinore: porque es una historia que, simplemente, no termina nunca. El sentir que late al fondo de sus cartas atraviesa el siglo y las hace útiles y necesarias también en nuestros días: las habita la adrenalina de quien ríe ante la incertidumbre, el orgullo pudoroso de quien va logrando demostrarse que puede vivir como quiere, la osada elección de no contar los miedos y las penas sino lo luminoso. La tan reconocible y a la vez asombrosa revelación de alguien que escribe: “A decir verdad, me pareció un fastidio que me sacaran a rastras de la cama tan calentita y acogedora para deambular por la nieve en mitad de la noche. Pero cuando la pobre Molly habló, me alegré de estar viva”.